La Grande muraille verte face au défi sahélien des ressources en eau

L’accélération du projet de Grande muraille verte entraînera une forte mobilisation des eaux souterraines, déjà essentielles pour l’agriculture, l’élevage, l’industrie et les besoins des communautés locales, créant ainsi des risques de conflits d’usage. Un rapport de l’AFD analyse ces risques et propose des solutions.

Le succès du projet de la Grande muraille verte (GMV), qui vise à établir une bande végétalisée d’environ 8000 km de long et 15 km de large à travers le Sahel pour restaurer les terres dégradées, dépendra partiellement d’une gestion transfrontalière, durable et intégrée des ressources en eau dans cette zone au climat aride ou semi-aride, a estimé l’Agence française de développement (AFD) dans un rapport publié fin août dernier.

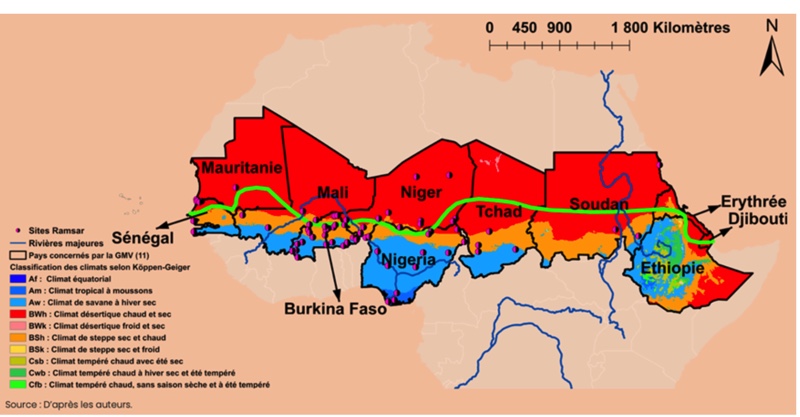

Intitulé « Quels enjeux de la gestion durable de l’eau pour la Grande Muraille Verte ? », le rapport rappelle que cette initiative lancée par l’Union africaine (UA) en 2007 est aujourd’hui un programme axé sur une gestion intégrée des écosystèmes dans 11 pays (Djibouti, Burkina Faso, Tchad, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Soudan et Sénégal) dont les objectifs consistent à lutter à la fois contre la dégradation des terres, les effets du changement climatique, la perte de biodiversité et, de facto, l’insécurité alimentaire.

Le projet prévoit la plantation de millions d’arbres au long d’un corridor traversant le continent africain d’est en ouest pour restaurer, d’ici 2030, 100 millions d’hectares de terres dégradées, séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et de créer 10 millions d’emplois verts.

Les auteurs du rapport rappellent que l’accélérateur de la GMV a été lancé lors du Sommet « One Planet » tenu en janvier 2021 à Paris pour assurer un suivi et un soutien plus coordonné aux États membres et institutions impliquées dans le projet. Il a défini cinq piliers d’actions : restauration des terres ; infrastructures résilientes au climat et accès aux énergies renouvelables ; cadre économique et institutionnel favorable pour une gouvernance efficace ; et renforcement des capacités. Il n’a pas cependant abordé directement la dimension « Eau », malgré la réalité de la zone sahélienne, caractérisée par un déficit hydrique qui se manifeste par une longue saison sèche (8-9 mois) et une courte saison humide (3-4 mois) avec des précipitations annuelles entre 100 à 400 mm.